|

ここに述べる内容はあくまでも『理論』であって、チームフーコーの実験から導かれた結論ではありません。

チームフーコーの実験結果では、南北方向に振り子を振った場合の振動面の変化と東西方向に振り子を振った場合の振動面の変化を比較した場合に、東西方向の振動面の変化が南北方向のものよりも大きくなる結果も得られています。(これは以下の理論から考えられる結果とは逆。)

また、フーコーの正弦則から導かれる振動面の変化角度とは異なる角度も計測されています。

これらの結果は緯度の違いによるものなのか、または支持機構の性質や気流の影響なのか、

もしくはただの誤差なのか等、不明な点が多数存在する状況です。

チームフーコーが独自の実験結果からフーコー振り子の原理について理論的な道筋を導き出すためにはまだまだ多くの実験を行う必要があるようです。 |

|

| コリオリの力 |

|

|

|

|

|

|

|

フーコー振り子の原理を考えるには『コリオリの力』という物理学の言葉に触れなければなりません。

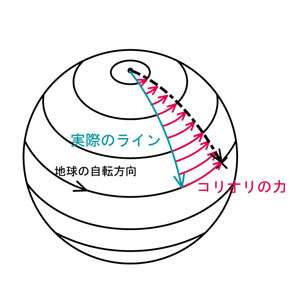

まず、北極から赤道上のある地点に向けてなんらかの物体が打ち出されるとします。

ここでは大砲の砲弾としましょう。

日常の経験から想像すると、砲弾はまっすぐに飛ぶように思われます(キャッチボールなどでは確かにまっすぐ飛んでいるようです)。

すなわち、地球上に北極と目標地点を結ぶラインを描いた場合、 砲弾はそのライン上を進み目標地点に到達するように思われます。

しかし、この予想が的中しないことは古くから経験的に知られています。

戦争中、海洋上で遠くの敵を狙って放たれた砲弾は、

北半球では『北へ向けた砲弾は東へ、南へ向けた砲弾は西へ』

ずれて飛んでいきました(南半球ではこの逆)。

この現象は、地球の自転によって起こるのです。 |

|

|

|

地球の自転を考慮に入れてもう一度砲弾の軌道を想像してみましょう。

先ほど考えた"北極と目標地点を結ぶ地表のライン"は、地球の自転によって一定の速度で動いています。

ここで注意すべきことは、北極と目標地点の間の地表ライン上の全ての地点(異なる緯度)において、

地球の自転による回転の速度が異なるということです。

例えば、出発地点の北極での回転の速度はゼロですが、

それ以降の地点では明らかに地表が自転方向に移動しており、 赤道上で回転の速度は最大になっているはずです。

それでは、自転する地球上での砲弾の軌道を想像してみましょう。

北極において回転速度ゼロの状態で打ち出された砲弾はひとまず"北極と目標地点を結ぶ地表のライン上"を進みます。

しかし、地表ライン上の全ての地点は砲弾より速く自転方向に移動しており、

赤道上に到達するまでその速度も増大する一方です。

砲弾の自転方向への速度はゼロなので、砲弾は南下するにつれ地表ラインから遅れをとり、

その度合いも赤道に近付くにつれ増大します。

結果、砲弾は宇宙空間をまっすぐ飛んでいるにもかかわらず、

地球上の観測者からは赤道に近付くにつれ徐々に西にずれていく軌道が観測されることになります。

この現象が、なんらかの力によって生じていると考えると都合が良いため、

『回転する系において移動する物体に回転方向に加わる仮想的な力』のことを『コリオリの力』と言います。 |

|

| フーコーの振り子とコリオリの力 |

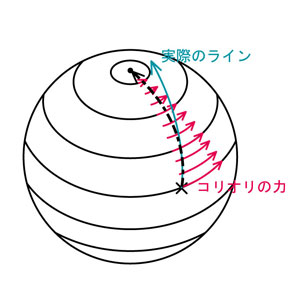

フーコー振り子の原理は先ほど述べた『コリオリの力』によって説明できます。

地球上のある地点、例えば弘前大学理工学部2号館で振り子を振り出したとしましょう。

ここで振り子のおもりの動きを先ほどの砲弾の飛行と見立てて考えてみます。

弘前大学は北半球にあるので、コリオリの力の向きは北向きのときは東向き、南向きのときは西向きとなります。

この場合、北極から砲弾を放つ場合と異なって、振り出される振り子の"地球の自転方向の速度"はゼロではありません。

赤道上で完全な東西方向に振り出される以外のいかなる場合にも振り子のおもりは異なる速度で回転する地表面に向かうことになるので、 コリオリの力が発生します。

振り子は減衰しきるまで往復運動を続けるので、地表面を行き来する度にコリオリの力の影響を受けることとなり、

私達はフーコー振り子の実験によってそれを観測することができます。

コリオリの力の影響は振り子の振動面(振り子の振動両端と振り子の支点を含む平面)のずれとなって観測されます。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 誤差を減らすためには |

|

|

|

|

|

フーコーの振り子を実際の実験に用いると、実験値は計算から求めた理論値とは異なる値が出てきてしまいます。

実験をより精確に行うためにはこの誤差を減らす必要があります。

フーコーの振り子の場合、誤差の原因としては錘やワイヤーが動くことによって生じる空気抵抗、

振り子の支点で生じる摩擦など、これらは振り子の振動の減衰につながりますが、

これらとは別に気流によってコリオリの力とは異なる動きをしてしまいます。

このような誤差の原因を減らす方法は数々あります。

まずは重い錘を使うこと。

重い錘は慣性が大きいため、運動が減衰しづらく、さらに気流に影響されにくくなります。

また長い振り子にすることで周期が長くなり、錘の速度が遅くなる(60cm/s)ため、

振り子の運動の様子を観測しやすくなります。

さらに理工学部2号館の吹き抜けに作ることで、気流の影響を受けにくくなるのです。

これにより日本最高精度のフーコーの振り子による実験を行うことができるのです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|