|

||||||||||||

| 1851年、パンテオンでレオン・フーコーが振り子を用いて地球の自転を証明しました。 地球の自転が証明されるまで、多くの科学者や哲学者がこれをめぐって議論をしてきました。 ではここでフーコーが解き明かした事実の重要性について紐解いていきましょう。 |

||||||||||||

| 紀元前 | ||||||||||||

| 「地球が動いている」かという問題は はるか紀元前から議論がなされていました。 紀元前4世紀、プラトンやアリストテレスは 「地球は不動。天空が地球の周囲を回転している」 と考えていました。 |

|

|||||||||||

| これに対して紀元前4~5世紀にかけて、ピタゴラス学派などは 「地球は太陽を中心に回る星のひとつであり、自らの中心を軸として回転することによって昼と夜が作り出されている」 と考えていました。 |

|

|||||||||||

| プトレマイオス | ||||||||||||

| 2世紀頃、プトレマイオスは 当時の天文学的知識の集大成として 『アルマゲスト』という本を出版しました。 プトレマイオスは星の運動を円の組み合わせによって説明し、 宇宙全体の中心に静止した地球を据えたモデルを提唱しました。 この宇宙モデルは教会による聖書の記述の解釈と一致し、 宗教的教義の正当性を主張するうえでも都合の良いものであったことから、 教会側の支持を得ました。 結局、プトレマイオスの宇宙モデルは 17世紀頃まで人々の間で受け入れられることになりました。 |

|

|||||||||||

| コペルニクス | ||||||||||||

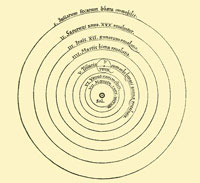

| コペルニクス(Nicolaus Copernicus 1473~1543 ポーランド)は、 晩年『天体の回転について』という天文学の本を出版しました。 この著作の中では地動説が唱えられており、 太陽系の惑星の並びが現在事実として 認められている順序で記述されていました。 天文学に情熱を捧げたコペルニクスは、 その知識の大半を書物から得ました。 中でも最も入念に読んだ本の1つがプトレマイオスの 『アルマゲスト』でした。 この本を念入りに読んだコペルニクスは、 いくつかの間違いに気付きました。 間違いを修正したコペルニクスの太陽系のモデルは、 地球ではなく太陽が太陽系の中心にあるというものでした。 また、このモデルは数々の天文現象を プトレマイオスのものよりもはるかに正確に予測できたのでした。 『天体の回転について』が出版されたことで 地動説が人々に知られるようになり、 コペルニクスの理論を研究する科学者も現れるようになりました。 |

|

|||||||||||

| ケプラー | ||||||||||||

| ケプラー(Johannes Kepler 1571~1630 ドイツ)は、 天文学者ティコ・ブラーエの助手を務め、 ブラーエの死後に彼の膨大な天文観測データを解析しました。 解析の結果、ケプラーは非常に重要な自然法則を見出し、 それは現在『ケプラーの法則』と呼ばれています。 ケプラーの法則では、惑星の軌道は円軌道ではなく、 太陽をひとつの焦点とする楕円軌道であるとされます。 ケプラーは師であるブラーエの宇宙モデルではなく、 コペルニクスの宇宙モデルを信じました。 そして、コペルニクスの宇宙モデルを改良したのでした。 |

|

|||||||||||

| ガリレオ | ||||||||||||

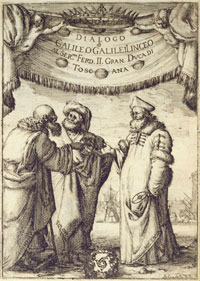

| ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei 1564~1642 イタリア)は、 1610年に木星の衛星を発見しました。 ガリレオはこの発見を地球が宇宙の中心ではない証拠と捉えました。 ガリレオはかねてよりコペルニクスの理論(地動説)を支持しており、 この発見によってその確信をさらに強めました。 1632年には『天文対話』を出版しました。 この本には地動説・天動説双方の主張が紹介されていましたが、 ガリレオは 宗教裁判にかけられ有罪判決を受けました。 当時ローマ教皇庁はコペルニクスの地動説を禁じており、 地動説を唱えたガリレオは不当な弾圧の対象となったのです。 |

|

|||||||||||

| デカルト | ||||||||||||

| デカルト(René Descartes 1596~1650 フランス)は、 自身の物理的考察からコペルニクスの地動説を支持していました。 教会の迫害を恐れたデカルトは ヨーロッパの中でも比較的安全なオランダで多くの時を過ごしました。 デカルトは教会を刺激しないよう注意はしていましたが、 彼の著書の内容は異端とされ、 オランダでの生活にも危険を感じるようになります。 そんな折、デカルトはスウェーデンのクリスティナ女王より 宮廷哲学者として迎えられますが、間も無く亡くなってしまいます。 |

|

|||||||||||

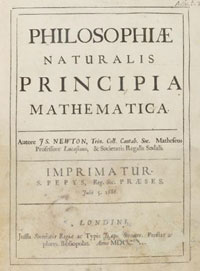

| ニュートン | ||||||||||||

| ニュートン(Isaac Newton 1643~1727 イングランド)は、 万有引力の法則と運動の法則を導きました。 万有引力の法則からはケプラーの法則も導かれました。 ニュートンの理論では地球だけが 特別な運動法則に従っていることは考え難く、 地球が自転しながら太陽の周りを公転するモデルが考えられました。 ニュートンは論理的思考に基づき、 地球の自転を証明するための実験を考案しました。 その実験は物体の落下についてのものであり、 この実験はロンドンの王立協会によって行われました。 実験結果はニュートンの理論と一致するものでしたが、 理論的に証明できない結果も同時に含まれていたため、 この結果が地球の自転の決定的な証拠となることはありませんでした。 |

|

|||||||||||

| 19~18世紀 | ||||||||||||

| これまで述べてきたように、歴史上に名を残す哲学者・物理学者によって地球の運動に関する研究がなされてきました。 上述した以外にも数々の落下実験、天文観測が行われ、数学者・哲学者・物理学者・天文学者によってそのデータが解析されました。 しかし、いずれの結果も地球の自転の決定的な証拠とはなりませんでした。 フランスの数学者ラプラス(Pierre-Simon Laplace 1749~1827 フランス)は19世紀初頭に次のように述べています。 「地球が自転しているという事実は、物理科学に基づいて確実に立証されなければならない。 この現象の直接の証明は、幾何学者にも物理学者にも同様に興味を持たれるはずだ。」 地動説がその地位を確立できないまま、時代は18-19世紀へと移り変わります。 この時代には、ジェームズ・ワット(1736-1819 スコットランド)による蒸気機関の発明、 マイケル・ファラデー(1791-1867 イギリス)による電磁誘導の法則の発見など多くの発明・発見がなされ、 科学技術が飛躍的に進歩し、産業革命が起こります。 このような時代背景の中でフーコーが生まれました。 |

||||||||||||

| フーコー | ||||||||||||

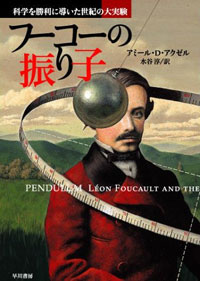

| レオン・フーコー(Jean Bernard Leon Foucault 1819年~1868年 フランス)は、 19世紀という技術革新の時代に生まれました。 フーコーは手先が器用で、複雑な装置を 精確に作製することができました。 また、科学的好奇心・物理学的洞察力を有し、 様々な発明・発見をしました。 その発明のうちの1つが自由に 振動面を変えることのできる振り子であり、 この振り子が地球の自転を証明し、 フーコーの振り子と呼ばれることになるのです。 そして1851年、フーコーはパリにあるパンテオンで振り子の公開実験を行い、 地球の自転を白日の下にさらしたのです。 フーコーは歴史上初めて実験によって地球の自転を証明しました。 上述したようにフーコーが誕生するまでに 地球の運動に関する研究が多くの科学者によってなされ、 地動説と天動説の対立、 宗教と科学の対立がありました。 永い間続いた論争にフーコーが終止符を打ったのです。 フーコーの人生にも、フーコーに関わった 人々の人生にも様々な物語があります。 アミール・D・アクゼルによって書かれた 『フーコーの振り子―科学を勝利に導いた世紀の大実験』には、 一つ一つの物語が美しく描かれています。 フーコーの振り子に興味を持った方は、 ぜひ『フーコーの振り子―科学を勝利に導いた世紀の大実験』を御覧になってみてください。 |

Amazonでチェック |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

||||||||||||