弘前大学理工学部物質創成化学科

|

研究内容

研究内容研究テーマ [1]

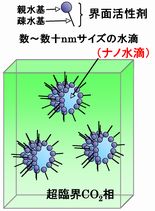

「PFASに代わる低表面エネルギー界面活性剤の開発」 研究内容 フッ素系界面活性剤は,低表面エネルギー(LSE)を発生させる界面活性剤(LSE Surfactant,LSESと略記)の代表であり,水だけでなく有機溶媒(油)の表面や界面にも吸着し,表面自由エネルギー(表面張力)を効率的かつ効果的に,素早く低下させる。一方で,フッ素系界面活性剤は吸着を経て,親水性表面を撥水・撥油化,または撥水性表面を親水化させる。このような他に類を見ない優れた性質をもつため,フッ素系界面活性剤は,撥水処理剤,高速湿潤剤,レベリング剤,泡消火剤,農薬,洗浄剤など様々な応用に利用され,効率・効果の増大,処理時間の短縮や薬剤使用量の削減に貢献してきた。また,環境調和型や省資源・省エネルギー型万能溶媒として期待される「液体または超臨界CO2のマイクロエマルション」の形成も可能にする1)。しかし,フッ素系界面活性剤は,生体蓄積性や発がん性などのリスクがあるPFASであり,代替LSESの開発が産業界の急務となっている。しかし,産業界からの要求に見合う性能をもつ炭化水素系LSESは,いまだ開発されていない。一方で,本研究グループでは,LSEを発生させる分子構造を探索し,図1を含む様々な界面活性剤を設計,合成,物性評価を繰り返し行うことで,C6程度までのフッ化炭素鎖をもつフッ素系界面活性剤と同等レベルの表面張力低下効果γCMCと低下効率を持つ非フッ素系LSESの開発に成功した (表1のMg(tri-SiPSS)2やMg(di-SiPSS)2)2,3)。しかし,産業界で必要としているのは、C7以上のフッ化炭素鎖をもつフッ素系界面活性剤と同等以上の性能であり,例えば数十μM程度の低濃度でも,水の表面張力を20mN/m以下まで低下させる水表面張力低下効果や,表面処理剤として利用した際には撥水性+撥油性を付与する能力である。そこで,本研究では,これらの水表面張力低下効果や撥水性・撥油性付与能力を発現する非フッ素系LSESを開発することを目的とする。研究背景 鷺坂研究室では10年以上にわたりLSES研究を行い,TMS基やt-ブチル基がフッ化炭素に次ぐLSE基となること,それらを末端に有する炭化水素鎖(C3以上)を一つの親水基に対して複数導入することで,C6までのフッ化炭素基をもつフッ素系界面活性剤と同等以上の水表面張力低下性能を発現できること,さらには界面活性剤吸着膜内の分子充填を最適値に近づけることで水表面張力低下効果を最大限に高められることを発見した2,3)。研究の意義 PFAS汚染による世界的コストは年間合計約2,450兆円にもなり,健康被害も年々増加している。本研究により実用的で安全なLSESが開発できれば,さらなるPFAS問題の拡大と,化学産業への不信感の増大を抑えることができる。しかし,これまでの界面化学では,PFASと同等以上の性能を引き出すことは叶わなかった。そこで本研究は,これまで理解されていなかった界面活性剤吸着膜の疎水基層の厚さ,密度,疎水基層中のLSE基の分布,親水基の水和状態が及ぼす表面張力低下効果への影響に着目し,詳細な検討からLSESの最適構造を解明することで,C7以上のフッ素系界面活性剤と同様以上の表面張力低下効果をもつLSES?,撥水・撥油性付与能力をもつLSES?を誕生させることに挑戦する。言い換えれば,本研究は,LSE材料に関する界面化学の学問領域の拡張・深化を行い,長年達成できず,不可能とさえ考えられていたLSE材料の開発に道を切り開く挑戦的研究である。そして,フッ素のみならず,ケイ素や金属イオンなど熱処理後に固体として残る元素を含まない,現在の産業界が強く望むLSES開発にも挑戦する。なお,この界面化学の発展は,気体や水,油,固体間の界面だけでなく,イオン液体や炭素ナノ材料,高密度CO2流体など関心が高まっている新材料や新溶媒との界面に機能するLSESの開発にも利用できる。このように独創性が高く,学術面・応用面の両面において非常に重要な意義をもつ。3. 参考文献 1) M. Sagisaka, Langmuir, 36, 14829?14840 (2020).2) M. Sagisaka, et al., J. Colloid Interface Sci., 690, 137229 (2025). 3) M. Sagisaka, et al., Colloids Surf. A, 631, 127690 (2021).

研究テーマ[2] 研究内容

現在,化学工業において有機溶媒は欠かせないものとなっているが,それらの多くは,生体,環境への汚染物質となる。近年では,揮発性有機溶媒の使用が禁止されるようになり,これらの代替溶媒の探索が活発化している。一方,地球温暖化物質二酸化炭素(CO2)の有効利用も必須の課題となっている。 鷺坂研究室では過去にフッ素系界面活性剤を利用して,超臨界状態のCO2に光合成材料の他方でもある水を複合した"水/超臨界CO2マイクロエマルション(W/CO2μE)"の開発に成功した(図1)。このW/CO2μEは,油溶性物質と水溶性物質の両者を溶解できる"環境調和型の万能溶媒"であり,ある時は有害物質の除去や有用物質の抽出の場,さらには新規材料の創製の場や水とCO2を反応させる人工的光合成の場ともなる。一方では,CO2を固定化する点から地球温暖化の抑制手段,脱VOCの点から無公害化の手段ともなり,無限の可能性を秘めた物質態になる。 W/CO2μEの構築の成功により,新技術の開発・実用化が期待されるが,まだ,一つの課題を残している。それは,利用する界面活性剤には,安価で,低環境負荷の界面活性剤であることが強く望まれており,PFASであるフッ素系界面活性剤はそれに従わない。本研究では,これまでに開発したフッ素系界面活性剤と同等のμE安定化能力を有する新規炭化水素界面活性剤を開発する。この開発が達成されれば,W/CO2μEの利点が最大限に活かされる洗浄,抽出・分離,染色,ナノマテリアル製造などにおける環境調和型および省資源・省エネルギー型新技術の実現に近づく。 関連動画: オープンキャンパス動画「d20 水と二酸化炭素からなる夢のナノ材料・マイクロ材料」 研究テーマ[3] 研究内容 界面活性剤二分子膜が積層し,カプセル状になったマルチラメラベシクル(MLV)は,少なくとも数日は安定であり,明確な動的挙動を起こすことはない。鷺坂研究室では,細胞膜のようなイオンチャンネル(IC)を人工的にMLVに発生させるため,膜内ミクロ相分離を引き起こすハイブリッド界面活性剤(相溶性の悪い異種疎水基を2つ以上持つ界面活性剤)の疎水鎖の一つに,低温では親水性,高温では疎水性となるオキシエチレン基(OE)を組み込んだ(図1)1)。その結果,ICの発生を示唆する「低温で親水性,高温で疎水性」となるMLVが得られた。さらに興味深いことに,このMLVは,時間経過に伴い少しずつ増殖し,ある一定時間経過後に,わずか数分内ですべて崩壊した(図2)。この時間応答挙動は,MLVを不安定化させる低相互作用疎水基や高温により早まった。このMLV集団崩壊挙動を自在に制御できれば,患部・損傷部に届く時間に,薬剤・修復剤を徐放するドラッグデリバリーシステム(DDS)の担体になる。そこで,本研究は,MLVの集団崩壊の機構解明と制御を目的としその構造とICの発生,MLVの時間応答性を調査する。

Base template by WEB MAGIC.

Copyright(c)2011 吉澤・鷺坂研究室 all rights reserved.

|