阿部 敏之 教授

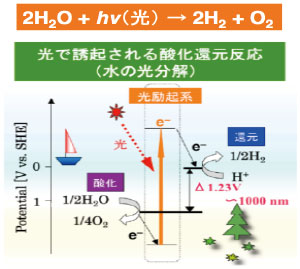

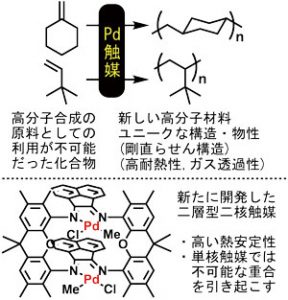

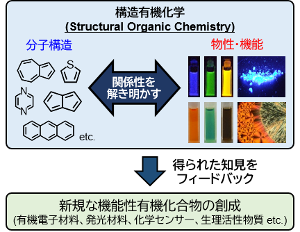

今日の豊かな生活を支え、持続的社会の構築のため、環境調和型で高付加価値を有する新機能材料の創製および効率的な創製技術の開発を有機合成の立場から取り組んでいます。特に、多様な形態の縮合多環化合物の開発に焦点を当て、その開発研究からデバイス化等の応用技術の開発までの総合的研究開発を目指しています。

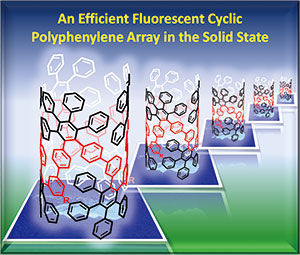

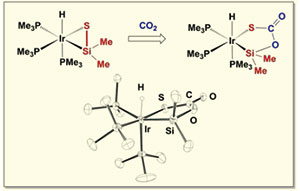

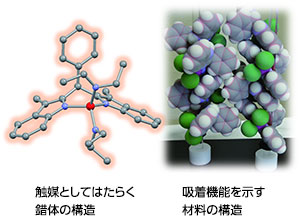

機能性分子・材料では機能発現の鍵元素として希少元素が用いられてきました。我々の研究室では「元素戦略」に基づき、入手が容易な普遍的な元素を用いて、持続可能な社会を構築する上で欠くことのできない機能性分子・材料の創製に取り組んでいます。具体例として、以下に鍵元素として遷移金属ではなく、高周期典型元素であるケイ素および硫黄を用いた二酸化炭素の捕捉活性化を示します。現在、二酸化炭素の資源化を指向した触媒反応への応用について研究を進めています。

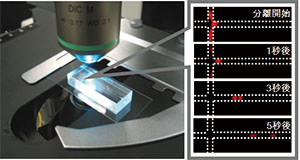

キャピラリー電気泳動 (CE) は、超微量・迅速・高性能分離な手法で、DNAの塩基配列解析などに不可欠な技術です。このCEを数cm角の基板上に刻んだ微細な溝(チャネル)で行うマイクロチップ電気泳動は、微小化学分析システムにおける超高速分離技術として重要な役割を担っています。当研究室では、これらの技術を高性能化・高感度化し、これまでは分離・検出が困難であった試料成分の解析技術を提供することで、社会貢献を目指しています。例えば、試料を1滴垂らすだけでチャネル全体に試料が充填され、一定電圧を印加するだけで生体成分が5000倍以上に濃縮されたうえに、高度な分離も実現できる技術を開発し、様々な応用を行っています。

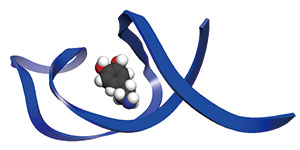

生体機能関連化学の発展に伴い、近年、核酸およびタンパク質を利用する研究が益々盛んになっています。核酸やタンパク質をナノテクノロジーのパーツとして用いた機能性材料開発、ナノバイオデバイス創製を通じたバイオ医薬品、人工酵素などの高機能性生体高分子創製につながる研究を行っています。

膨大な数のRNA分子を人工的に作製しその中から目的の機能を有する分子を探索するin vitroセレクション方などの手法で機能分子探索を行っています。

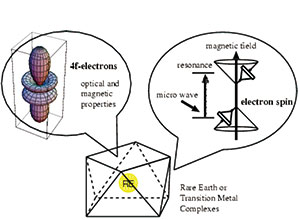

希土類・遷移金属は、最先端の蛍光材料や磁気材料として、現代のハイテクに欠かせません。また触媒としても有用です。その特異な性質の起源となる f 電子や d 電子の振る舞いを調べます。

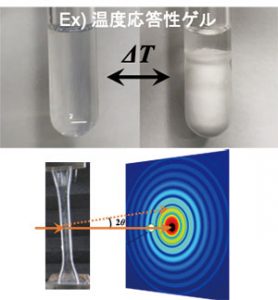

水で膨潤し、外部刺激(温度・pH・光など)に応答するハイドロゲルや高分子フィルムの合成・分析評価・応用研究を行っています。特に、光をプローブとして高分子材料のナノ構造を評価する光散乱法を駆使し、新しい材料の設計に役立てます。

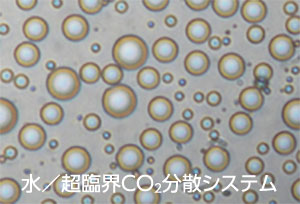

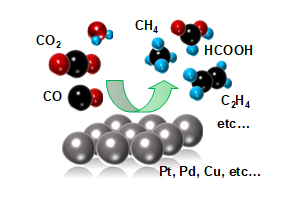

カーボンニュートラル実現へ向けた炭素酸化物(CO2やCO)の回収と利用に関する研究を中心に展開しています。電気化学的アプローチに着目し、炭素酸化物をメタン(CH4)などの有用化合物へ変換することに取り組んでいます。高効率変換システムの構築を目指すとともに、燃料電池応用についても研究しています。

【キーワード】 CO2還元、CO還元、電極触媒、燃料電池、エネルギー変換