FanoTypeResonanceによる

薄膜の電子及び振動状態の研究

松本 直之

はじめに

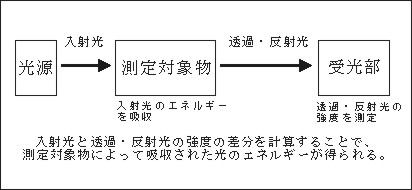

物質の構造を調べるのに光を用いた分光法がありますが、その中でも赤外光を用いたものを赤外分光法と言います。赤外光は物質の構造の中でも、特に物質分子の基準振動により生じる双極子と相互作用を起こすため、その相互作用に使われるエネルギーを測定することができます。また、相互作用に用いられるエネルギーは双極子を形成する物質によって異なるため、物質の構造・種類を特定する事ができます。

物質の構造を調べるのに光を用いた分光法がありますが、その中でも赤外光を用いたものを赤外分光法と言います。赤外光は物質の構造の中でも、特に物質分子の基準振動により生じる双極子と相互作用を起こすため、その相互作用に使われるエネルギーを測定することができます。また、相互作用に用いられるエネルギーは双極子を形成する物質によって異なるため、物質の構造・種類を特定する事ができます。赤外分光法はいくつかの種類に分かれます。まず、物質内部を透過する光を測定する透過法と物質表面・界面で反射する光を測定する反射法、そして反射法はさらに内部反射法と外部反射法に分かれます。

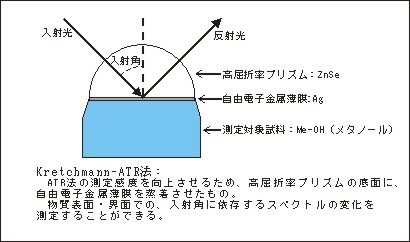

内部反射法の一つにATR法があります。これは屈折率の大きな透明物質のプリズムを用いて全反射を起こし、全反射光の強度変化を測定するもので、測定雰囲気による制限が少なく、物質表面・界面の分析に非常に適した方法です。

内部反射法の一つにATR法があります。これは屈折率の大きな透明物質のプリズムを用いて全反射を起こし、全反射光の強度変化を測定するもので、測定雰囲気による制限が少なく、物質表面・界面の分析に非常に適した方法です。このATR法において、赤外分光法の欠点である測定感度の悪さを改善する方法があります。ATR法の高屈折率プリズムの底面に自由電子金属薄膜を取り付けた、Ketchmann配置を用いるというものです。Kretschmann配置を用いることで、金属薄膜表面の電場が増大するという現象が起こり、これを利用し赤外吸収を著しく増大させ、測定感度を向上させることができます。このKretschmann-ATR法は情報分解能と測定感度の両面で、非常に優れた測定法であると注目されています。

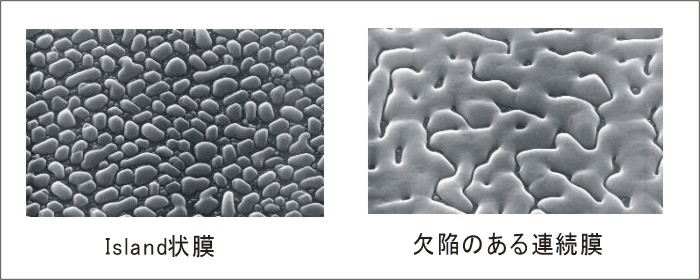

このKretschmann配置の薄膜は、数nm〜10数nmと非常に薄いため、完全に一様な膜を形成することは困難です。そのため、約5nmまでの膜厚の場合、金属微粒子が島のように存在する「Island状膜」、約15nm以上はIsland状膜の金属粒子が繋がっていった状態の「欠陥のある連続膜」となります。

Kretschmann配置がなぜ赤外吸収増大を起こすかについては、金属の連続的な膜におけるSurface Plasmon Polariton、或いは、Island状の膜におけるCollective Electron Resonanceという二つのEnhancement Mechanismによるものが、以前から考えられていました。しかし、Kretschmann-ATR法によって励起される電場の到達距離が非常に短いことから、前者の説はすでに否定されており、現在は、入射光エネルギーの一部が金属薄膜内部のの局在電場の増大に消費されることに原因があると考えられています。実際にこの考え方により、測定結果に対する理論的な裏付けが可能となりました。

しかし、この考え方のみでは説明できない、吸収スペクトルの挙動も見つかっています。

これまでのKretschmann-ATR法における赤外吸収増大の研究では、Island状、欠陥のある連続膜に対してのみ、吸収スペクトルの測定が行われてきており、この部分に関しては理論的な裏付けが取れています。しかし、膜厚が5〜15nmの範囲、Island状膜と欠陥のある連続膜の中間形態である場合、ある特定の基準振動による吸収ピークの形状が、入射角に依存して複雑に変化し、その原因が明らかになっていません。

赤外吸収増大機構を統一的に解明するためには、全ての膜厚領域における吸収スペクトルの挙動が理論的に裏付けられなければなりません。そのため、本研究ではKretschmann-ATR法における金属薄膜が、Island状膜、欠陥のある連続膜の中間形態をとる、膜厚5〜15nmの領域の測定による吸収スペクトルの複雑な挙動に対し、理論的裏付けをもって赤外吸収増大機構を明らかにすることを目的として、測定結果の吸収スペクトルの再現を試みました。