微粒子薄膜における赤外増大電場の発現機構

目的

赤外分光法は情報分解能が優れていますが、測定感度があまりよくないという欠点があります。

自由電子金属の薄膜を利用することで赤外吸収強度が飛躍的に増大します。

しかし、赤外吸収増大メカニズムは完全には明らかになっていません。

現在、電子の集団共鳴の励起によって金属表面に大きな局所電場が作られることが、赤外吸収増大の原因のひとつであると考えられています。

本研究では、ゲルマニウム/銀薄膜/空気という3相系における銀薄膜内の局所電場の生成について、

そのメカニズムを計算機シミュレーションを用いて明らかにすることを目的とします。

シミュレーション

メカニズムを明らかにするために、

実験によって求められた結果と理論に基づいて計算した結果とを比較することで用いた理論の正当性を検証する、

という方法を用いました。

実験結果として用いたものは次のような実験で得られたものです。

実験は超高真空下で行い、ゲルマニウム基板上に銀を加熱蒸着させた試料を液体窒素で-180℃まで冷却してメタノールを導入し、

その試料の赤外透過スペクトルを測定します。

そしてその測定したスペクトルのC-O伸縮振動の吸収を評価します。

次に理論的な計算する方法を示します。

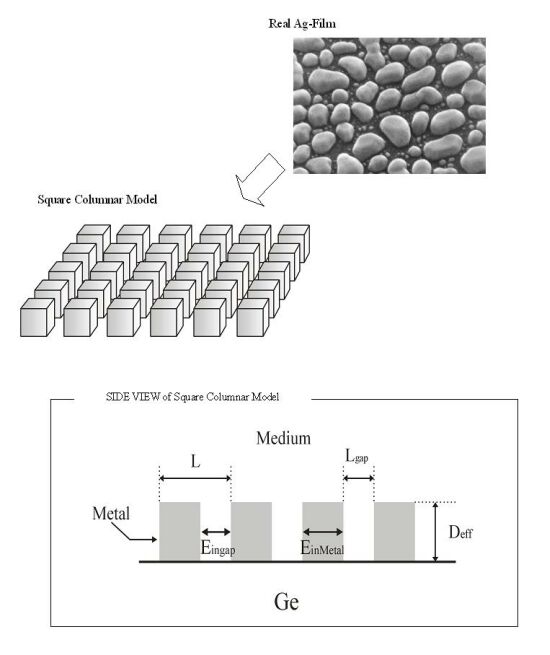

下の図の右上の写真は実際に蒸着された膜の電子顕微鏡写真であり、この写真から膜の形をモデル化しました。

モデル化はSquare Columner Modelという直方体が等間隔で整列した状態になるように行いました(図中央)。

このモデルを用いたのは銀が殆ど存在していないものから、ほぼ銀で埋め尽くされた状態のものまで広く対応可能であり、

また計算を行う上で考えやすいという理由です。

下の部分はSquare Columner Modelを横から見たときのもので、Eingapは銀がない部分の電場でありEinMetalは銀内部での電場です。

EinMetal部分にメタノールが着いたときに赤外吸収が増大すると考えられるため、

この電場の大きさを計算機シミュレーションを用いて計算しました。

結果と考察

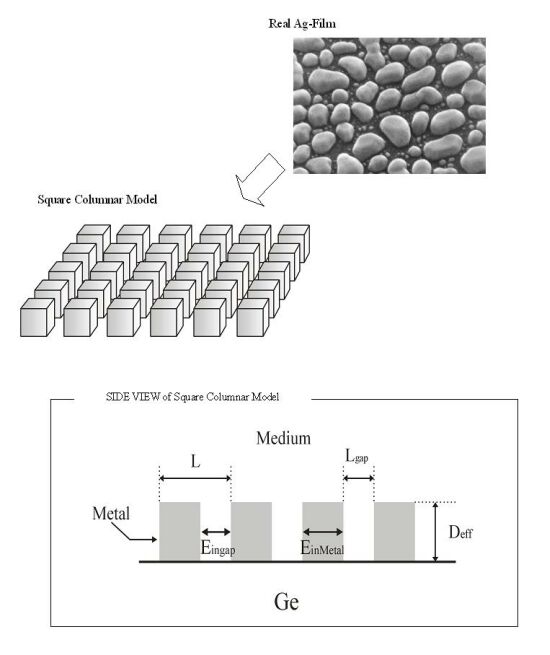

実験結果から得られる、吸収強度の膜厚依存性を示します。

ここでX軸は膜厚、Y軸は吸収強度で、ここで言う膜厚は質量膜厚を示します。

|

質量膜厚と有効膜厚 質量膜厚というのは単位体積あたりの重さのことです。 |

この図からは6,8,12nmでの吸収が強くなっていることがわかります。

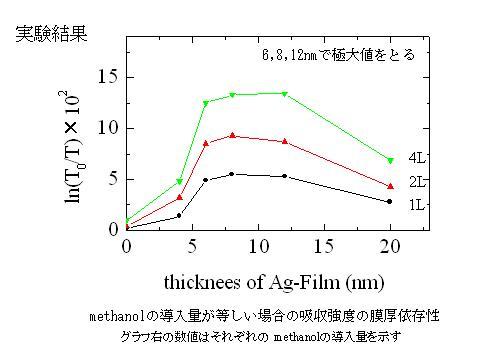

下に古典的な計算で求められる電場強度の膜厚依存性を示します。

この図からは、電場強度が膜厚の増加に対して単調減少となっていること、

また電場強度は最大でも2以下で1以下の部分もあり、一部で電場強度が減少するということがわかります。

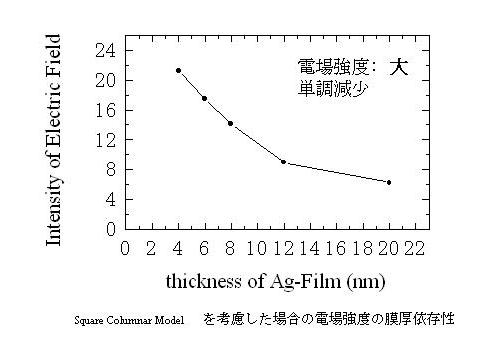

次にSquare Columner Modelを考慮した場合の電場強度の膜厚依存性を示します。

この図からは、電場強度は膜厚の増加に対して単調減少となっていること、

また電場強度が古典的な計算と比較して大きいことがわかります。

Square Columner Modelで銀のある部分とない部分の電場強度の違いを考慮することで、

電場強度は最低でも4倍程度の増大を示しており、電場強度が大きく増大されるという点で実験結果と一致しました。

このことからSquare Columner Modelによって考慮された電場の集中が起こっていると考えられます。

しかし上でも述べたようにその膜厚依存性は膜厚の増加に対して単調減少となっており、

この点については実験結果と大きく異なっています。

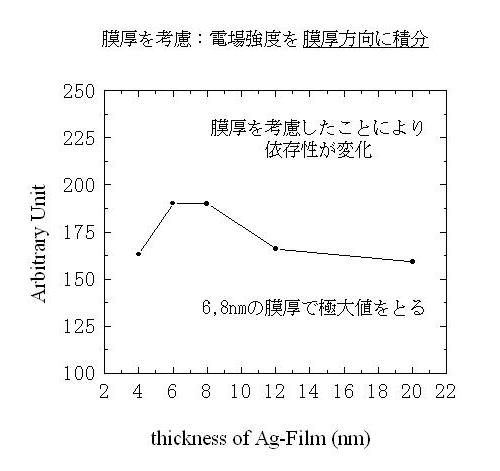

この点を実験結果に近づけるために、電場強度が膜の特定の部分ではなく膜厚に依存していると仮定します。

このような仮定を考慮するために、膜厚方向に電場強度を積分すると次のような図になります。

この図から読みとれることは、強度の膜厚依存性が単調減少ではなくなり、そのピークが6,8nmとなったことです。

この図と実験結果の図とを比較してみると、膜厚を考慮したことで膜厚依存性が実験結果に非常に近づいたことがわかります。

まとめ

実験結果と計算機シュミレーションの比較よって明らかになったことは、

Square Columner Modelを用いることで、古典的な計算では大きく異なっていた電場強度の値がある程度再現されるという結果から、

Square Columner Modelによって考慮された電場の集中が起こっているということ、

また電場強度の値を求める際に膜厚全体を考慮することで電場強度の膜厚依存性が実験結果に近づいたという結果から、

増大は膜の特定の1部分ではなく、銀と銀の隙間全体に存在するメタノールによるものだろうということです。

文責:喜多孝次